![<strong>인공지능 기반 파킨슨병 진단</strong><br>

[KAIST 제공. 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20250939/art_17585411275789_d73e15.jpg?iqs=0.37006086574323216)

한국과학기술원(KAIST) 허원도·김대수 교수와 기초과학연구원(IBS) 이창준 단장 공동 연구팀은 인공지능(AI)과 광유전학 기술을 이용해 파킨슨병 동물 모델에서 조기·정밀 진단과 치료 가능성을 확인했다고 최근 밝혔다.

파킨슨병은 신경전달물질인 도파민을 분비하는 신경세포가 점차 사멸해 발생하는 신경 퇴행성 뇌 질환이다. 떨림, 경직, 걸음 이상 등 다양한 운동 장애 증상이 나타난다.

기존 검사법으로는 발병 초기의 변화를 민감하게 포착하기 어렵고, 뇌 신호 조절을 겨냥한 약물 역시 임상 효과가 제한적이다.

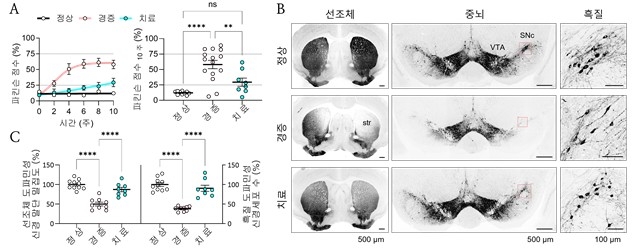

생쥐의 걸음걸이, 손발 움직임, 떨림과 같은 340여가지 행동 신호를 AI로 분석해 '파킨슨 행동지수'를 만들었다.

이 지수를 통해 파킨슨병 발병 초기부터 기존 운동능력 검사보다 더 민감하게 질환 정도를 판별할 수 있다.

파킨슨 행동지수는 질환 유도 후 2주가 지난 시점부터 대조군 대비 유의한 차이를 보였다.

특히 보폭 변화, 손·발 움직임 비대칭, 흉부 떨림 등 행동이 파킨슨병 진단의 핵심 요인임을 확인, 상위 20개 행동 표지에 포함했다.

이러한 행동 지표가 파킨슨병에만 특이하게 나타나는 변화인지 확인하기 위해 운동기능에 이상이 생기는 또 다른 신경 퇴행성 질환인 루게릭병 생쥐 모델과 비교했다.

분석 결과 루게릭병 동물 모델은 운동 기능이 떨어졌음에도 파킨슨병에서 보였던 높은 파킨슨 행동지수는 나타나지 않았다.

오히려 낮은 수준을 유지했으며, 행동 변화 양상도 파킨슨병과는 확연히 달랐다.

이는 파킨슨 행동지수가 단순한 운동 장애가 아닌 파킨슨병에만 나타나는 특징적인 변화임을 보여준다.

연구팀은 또 뇌 신경세포 기능을 빛으로 정밀하게 조절하는 광유전학 기술을 이용해 파킨슨병 치료에 적용했다.

실험 결과 파킨슨병 동물 모델에서 걷기와 팔다리 움직임이 더 매끄러워지고 떨림 증상이 줄어드는 효과가 확인됐다.

하루걸러 한 번 빛을 쏘는 격일 주기 방식이 가장 효과적이었으며, 도파민을 분비하는 신경세포도 보존되는 모습을 보였다.

허원도 KAIST 석좌교수는 "인공지능 기반 행동 분석과 광유전학을 결합해 전임상(동물실험에서 안전성과 효능 검증) 단계에서 파킨슨병의 조기진단에서 치료, 기전 검증을 잇는 성과를 거뒀다"며 "환자 맞춤형 치료제 개발에 기여할 것"이라고 말했다.

KAIST 현보배 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'(Nature Communications) 온라인판에 지난달 21일 자로 실렸다.

현 박사는 보건산업진흥원의 '글로벌 의사과학자 양성사업' 지원을 받아 이번 연구 성과를 바탕으로 미국 하버드 의대 맥린병원에서 파킨슨병 세포 치료제 고도화 연구를 이어가고 있다.