![<strong>암세포 항암제에 민감하게 만드는 유전자 예측한 KAIST 연구팀</strong><br>

[KAIST 제공. 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20250728/art_17518678643862_357319.jpg?iqs=0.06475746352947054)

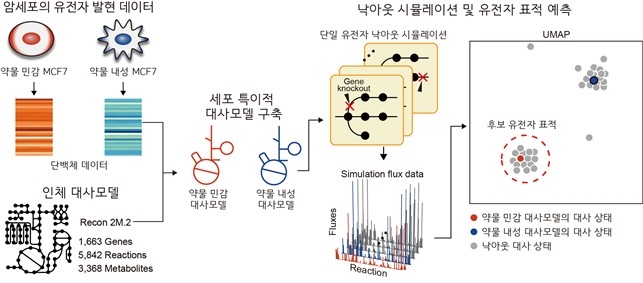

한국과학기술원(KAIST)은 항암제에 내성을 갖는 암세포를 다시 약물에 반응할 수 있도록 만드는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

항암제에 대한 암세포의 내성은 암 치료의 걸림돌 중 하나이다.

내성은 암세포의 대사가 변화하면서 생기는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 내성을 갖는 암세포의 대사를 다시 약물 민감 암세포의 대사 상태로 되돌릴 수 있는 유전자 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다.

먼저 항암치료제인 '독소루비신'(doxorubicin)과 '파클리탁셀'(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다.

이어 모든 대사 유전자에 대해 '유전자 녹아웃(Knock-Out·제거) 시뮬레이션'(특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법)을 수행, 그 결과를 분석했다.

그 결과 독소루비신 내성 세포에서는 'GOT1' 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 'GPI' 유전자를 각각 억제하면 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다.

김유식 교수는 "세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다"며 "치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용할 수 있는 기반 기술이 될 것"이라고 말했다.

김현욱 교수는 "컴퓨터 시뮬레이션과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 예측해 냈다"며 "다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 활용할 수 있을 것"이라고 기대했다.

이번 연구 성과는 국제 학술지 '미국국립과학원회보'(PNAS) 지난달 25일 자 온라인판에 실렸다.