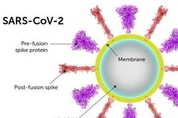

특정 바이러스에 감염되거나 바이러스 백신을 맞으면 몸 안의 면역세포가 항체를 형성한다. 이런 항체는 바이러스 표면의 특이 단백질을 인지해 결합하는데 이를 항원이라고 한다. 동일한 바이러스가 재감염했을 때 인체 면역계는 바이러스 항원에 대한 기억을 되살려 반응한다. 그런데 계절 독감 같은 일부 바이러스에선, 항원이 변해 진화하는 '항원 변이'(antigenic drift)가 일어날 수 있다. 이렇게 되면 면역계는 다시 침입한 바이러스를 알아보기 어려워 면역반응도 일으키지 못한다. 신종 코로나(SARS-CoV-2)와 같은 계열에 속하는 감기 코로나바이러스에서 스파이크 단백질의 '면역 회피' 진화 흔적이 발견됐다. 코로나 계 바이러스의 표면에 돌기처럼 뻗어 있는 스파이크 단백질은 인체 면역계의 주요 표적이다. 만약 신종 코로나도 이런 식의 진화를 한다면 항원이 변이할 때마다 백신을 다시 만들어야 한다는 걸 시사한다. 미국 워싱턴 의대와 프레드 허친슨 암 센터 과학자들은 이런 요지의 논문을 19일(현지 시각) 저널 '이라이프'(eLife)에 발표했다. 코로나바이러스라는 명칭은 표면을 덮고 있는 스파이크 단백질 돌기가 왕관(corona)처럼 보인다고 해서 붙여졌다.

우리 몸 안엔 자연적인 신체 과정을 24시간 주야 리듬에 맞추는 '생체시계'(circadian clock)가 존재한다. 수면 부족, 제트 랙(시차증), 교대 근무 등으로 생체시계가 교란되면 일부 유형의 암 발생이 증가한다는 연구 보고도 나왔다. 이 중에는 미국 내 남성 암 사망 원인 2위인 전립선암도 포함된다. 생체시계의 교란이 전립선암의 악화에 영향을 미친다는 걸 미국 토머스 제퍼슨 대학 연구진이 밝혀냈다. 관련 논문은 지난 15일(현지 시각) 저널 '네이처 커뮤니케이션스'(Nature Communications)에 실렸다. 전립선암이 말기 암으로 진행하려면 남성 호르몬 안드로겐이 필요하다. 그래서 안드로겐과 안드로겐 수용체를 각각 또는 동시에 억제하는 치료법이 전립선암에 흔히 쓰인다. 이 대학 의학부의 시드니 킴멜 암 센터(SKCC) 연구팀은 먼저, 안드로겐 수용체가 생체 시계를 조절하는 CRY-1 유전자 발현을 유도한다는 걸 전립선암 조직 실험에서 확인했다. 암세포의 DNA 손상을 표적으로 삼는 암 치료제는, 암세포의 DNA 복구 메커니즘에 결함을 만들어 암세포의 자기 파괴를 유도한다. 흥미롭게도 이 생체 시계 유전자는, 암세포의 DNA 복구 기제에 변

모유 수유를 하면 유아기는 물론 성인기에도 건강 유지에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 모유를 먹고 자란 아기는 실제로 분유만 먹은 아기보다 천식, 비만, 자가면역질환 등이 덜 생긴다는 연구 보고도 나왔다. 하지만 과학자들은 지금까지 어떤 면역학적 기제가 여기에 작동하는지 잘 알지 못했다. 마침내 영국 버밍엄대 연구진이 면역계의 혼란을 방지하는 모유의 생물학적 메커니즘을 밝혀냈다. 과학자들은 '조절 T세포'라는 특이 면역세포가 중요한 역할을 한다는 걸 처음 확인했다. 조절 T세포(Tregs)는 면역계의 과민 반응을 막는 '자가 점검' 기능을 하며, CD4+, CD25+, Foxp3 등의 표현형으로 통한다. 모유를 먹은 아기는 생후 첫 3주간 조절 T세포가 급속히 늘어, 분유를 먹은 아기의 2배에 달했다. 조절 T세포는 또한 모유에 섞여 있던 모체 세포(maternal cell)에 대한 면역 반응을 제어해 아기의 염증을 완화했다. 그런가 하면 조절 T세포의 기능을 지지하는 장내 균도 모유 수유 아기에게 더 풍부했다. 이런 연구 결과는 유럽 알레르기 임상 면역학회(EAACI)가 발행하는 국제학술지 '알레르기'(Allergy)에 16일(현지시간) 논문으로 실렸다

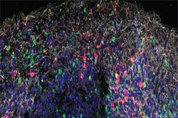

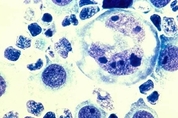

인플루엔자(독감) 바이러스나 박테리아가 일으키는 급성 폐렴은 감염 몇 시간 뒤면 폐에 넓게 퍼진다. 하지만 늦지 않게 항생제 집중 치료를 하면 이런 폐렴은 대개 위중 단계까지 가지 않고 통제된다. 물론 인체의 면역 반응도 염증 억제에 도움이 된다. 그런데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자에게 생기는 폐렴은 확산 패턴과 속도가 전혀 다르다는 연구 결과가 나왔다. 우선 코로나19 폐렴은 다른 폐렴처럼 빠른 속도로 넓게 퍼지지 않았다. 동시다발로 여러 개의 작은 병소들이 먼저 생긴 뒤 여러 날에 걸쳐 천천히 퍼졌는데 그렇게 되는 데 수 주가 걸리기도 했다. 이 과정에서 폐의 면역세포, 구체적으로 대식세포(macrophages)와 T세포가 핵심 역할을 한다는 것도 밝혀졌다. 이 연구를 수행한 미국 노스웨스턴대 의대 연구진은 최근 저널 '네이처'(Nature)에 관련 논문을 발표했다. 14일 미국 과학진흥협회(AAAS) 사이트(www.eurekalert.org)에 공개된 논문 개요 등에 따르면 코로나19 폐렴의 확산 양상은 여기저기 생긴 작은 산불이 서서히 퍼져 거대한 숲 전체를 집어삼키는 것과 비슷했다. 이 과정에서 폐 조직이 망가지고 고열, 저혈압 등의

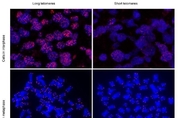

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)은 호흡기 질환으로 많이 알려져 있다. 하지만 신종 코로나바이러스(SARS-CoV-2)는 호흡기 외의 다른 여러 인체 기관에도 영향을 미친다. 특히 신종 코로나바이러스가 중추신경계(뇌와 척수)에 침입하면 두통, 미각 및 후각 상실, 망상, 뇌졸중, 뇌출혈 등의 증상이 나타날 수 있다. 신종 코로나바이러스의 스파이크 단백질이, 병원체나 이물질의 뇌세포 유입을 차단하는 '혈뇌장벽'(BBB)을 통과한다는 동물실험 결과(작년 12월 21일/ 미국 워싱턴 의대/ 저널 '네이처 신경과학')는 보고된 바 있다. 스파이크 단백질이 혈뇌장벽의 중요한 구성 요소인 뇌 모세혈관 내피세포에 염증을 일으켜 이물질 차단 구조를 느슨하게 만든다는 연구 결과(작년 11월 2일/미국 템플대 의대/ 저널 '질병 신경생물학')도 나왔다. 하지만 신종 코로나바이러스가 직접 혈뇌장벽을 뚫고 뇌의 뉴런(신경세포)이나 다른 유형의 뇌세포에 감염하는지는 아직 확실히 규명되지 않았다. 그런데 신종 코로나바이러스가 중추신경계에 감염해 뇌 신경세포를 직접 손상할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이는 인간의 뇌 오르가노이드(brain organoids)와 생쥐 모델 시험

신종 코로나바이러스(SARS-CoV-2)가 폐에 감염하면 폐 세포의 텔로미어(telomere)가 급속히 짧아져 조직 재생이 어려워지고 폐섬유증 같은 후유증이 생길 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 스페인 국립 암 센터(CNIO)의 마리아 블라스코 박사 연구팀이 수행한 이 연구 논문은 13일(현지 시각) 저널 '에이징'(Aging)에 실렸다. 이를 토대로 조직 재생 치료법이 개발되면, 코로나19 회복 환자의 폐섬유증 치료에도 효과가 있을 거로 기대된다. 블라스코 박사는 CNIO의 '텔로미어 앤드 텔로머레이스 그룹'(Telomeres and Telomerase Group)의 책임자이며, 지난 수십 년간 텔로미어의 조직 재생 메커니즘을 연구해 왔다. 텔로미어는 염색체의 양 말단에 특정 염기서열이 반복해 이어진 구조로, 염색체 말단의 손상과 염색체 근접 영역 간의 융합을 막는다. 척추동물의 텔로미어 염기서열은 'TTAGGG'인데 인간의 경우 이 염기서열이 약 2천500번 반복된다. 텔로미어는 세포가 분열해 DNA 복제가 이뤄질 때마다 계속 짧아진다. 그러다가 어느 한계점에 이르면 텔로미어가 염색체 보호 기능을 상실하고 세포도 분열을 중단한다. 이렇게 세포가 분열을 멈

암세포가 화학치료에 저항하는 건 과학자들에게 해묵은 골칫거리다. 암세포의 이런 치료 저항을 분쇄하는 데 중요한 실마리가 될 수 있는 연구 결과가 나왔다. 화학치료 등으로 적대적 환경이 조성되면 암세포는, 자체 분열과 에너지 소모를 극도로 억제하는 일종의 '동면 상태'에 들어가 치료 효과를 무력화한다는 게 요지다. 이럴 때 암세포는 진화 과정에서 상당수 포유류에 보존된 생존 전략을 끌어들여 하나의 완전한 유기체처럼 행동했다. 암세포가 포유류의 진화 프로그램을 이용해 화학치료를 회피한다는 게 의과학 연구를 통해 입증된 건 처음이다. 과학자들은 이렇게 저속 분열 상태로 숨어 있는 암세포를 집중적으로 공략해 암의 재발을 막는 치료전략도 제시됐다. 이 연구는 캐나다 토론토 소재 '프린세스 마거릿 암 센터'의 과학자들이 수행했고, 관련 논문은 7 일(현지 시각) 저널 '셀'(Cell)에 실렸다. 연구팀은 배앙 접시(petri dish)에 분리한 인간의 대장암 세포에 화학 치료제를 투여해, 성장을 멈추고 영양분도 거의 쓰지 않는 '저속 분열' 상태로 유도했다. 화학 치료제를 쓰는 한 암세포도 이런 상태를 계속 유지했다. 암세포는 저 에너지 모드로 전환하기 위해 100종

우리 몸의 모든 세포는 생체 리듬을 조절하는 '분자시계(molecular circadian clocks)'를 갖고 있다. 비행기 여행을 하고 나서 시차증(jet lag)을 겪는 것도 하루 24시간 주기로 맞춰진 생체시계에 혼란이 생기기 때문이다. 과학자들은 암, 당뇨병, 알츠하이머병 등에도 영향을 미칠 것으로 보고, 생체시계의 작동 원리를 연구해 왔다. 지금까지 이런 연구의 초점은 이른바 '시계 유전자(clock genes)'에 맞춰졌다. 시계 유전자의 코드로 생성되는 단백질은, 생리작용과 행동에 영향을 미치는 다른 유전자의 발현을 일정한 생체 주기에 맞춘다. 그런데 비번역 뉴클레오타이드인 마이크로 RNA(miRNA)가 유전체 전반에서 생체시계 제어에 핵심 역할을 한다는 걸 미국 서던캘리포니아대(USC) 의대 과학자들이 밝혀냈다. 스티브 케이 신경학 생체공학 교수 연구팀이 수행한 이번 연구 결과는 5일(현지시간) 미국 국립과학원회보(PNAS)에 논문으로 실렸다. 케이 교수는 "질병에서 시계 유전자가 중요한 역할을 하는 건 종종 봤지만, 다른 비정규 유전자 네트워크가 생체리듬에 깊숙이 관여한다는 건 전혀 몰랐다"라면서 "이건 비번역 마이크로 RNA가 쥐고 흔드

동맥판막협착증 환자 시술 후 사망률이 영양상태에 따라 최대 3배 이상 차이를 보인다는 연구 결과가 나왔다. 6일 가톨릭대학교 대전성모병원에 따르면 심장내과 이규섭 교수는 최근 '경피적 대동맥 판막 치환술(타비·TAVI)을 받은 환자의 영양상태에 따른 사망률 차이'라는 주제로 발표한 논문에서 이같이 밝혔다. 이 교수에 따르면 타비 시술을 받은 환자 412명을 대상으로 혈청 알부민 수치·평소 체중·현재 체중을 통해 측정값(Geriatric Nutritional Risk Index·GNRI)을 구했는데, 그 결과 영양상태가 환자 사망률을 예측하는데 중요한 인자라는 것이 확인됐다. 상대적으로 영양상태가 양호하다는 의미의 'GNRI 98 초과' 환자 1년 사망률은 3.2%지만, '98 이하' 경우엔 13%로 3배 이상 높게 나왔다. 대동맥판막협착증은 고령 환자가 많은 질병 특성상 시술 후 예후를 살피는 것이 중요하다. 현재 쓰이는 일반적인 예측 점수 지표는 영양상태가 반영돼 있지 않다는 한계를 가지고 있다. 이 교수는 "고령 환자의 경우 위험성 때문에 국내에서는 2010년 이후 타비 시술을 도입해 치료하고 있다"며 "타비 시술을 받은 노인 사망률 등 예후를 결정하는