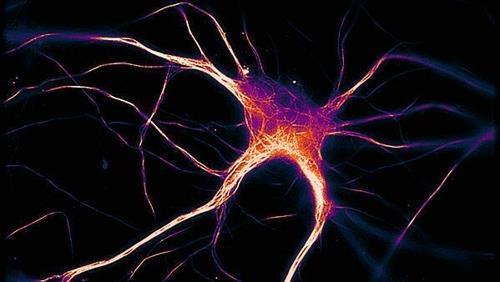

![뇌 스캔 이미지<br>

[미 UCLA 제공 / 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20200938/art_16005595313226_544a3f.jpg)

매일 밤 푹 자야 건강한 삶을 유지할 수 있다는 건 이제 하나의 상식으로 통한다.

실제로 만성적인 수면 결핍은 치매, 당뇨병, 비만 등의 원인이 될 수 있다.

그런데 대략 생후 2년 6개월을 기준으로 수면의 생리적 작용 목적이 달라진다는 연구 결과가 나왔다.

이때까진 충분한 수면이 뇌 조직의 빠른 형성에 도움을 줬지만, 그 후에는 주로 뇌의 유지와 복구에 기여한다는 것이다.

하지만 두 살 반을 넘기면 렘수면 양도 가파르게 줄었다.

수면의 이런 역할 전환은 '결빙(結氷)'에 비유될 만큼 매우 극적으로 이뤄졌다.

미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)의 지나 포 통합 생물학 생리학 교수팀은 18일(현지시간) 이런 요지의 논문을 저널 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 발표했다.

연구팀은 인간과 다른 포유류에 관한 60여 건의 수면 연구 데이터를 포괄적으로 통계 분석해 이런 결론에 도달했다.

핵심은 만 두 살 반까지 뇌의 시냅스(뇌 신경세포 연접부) 생성과 강화가 렘수면 단계에서 집중적으로 이뤄진다는 것이다.

논문의 수석저자인 포 교수는 "렘수면 단계에서 잠자는 아기를 깨우면 안 된다"라고 말했다.

그런데 뇌가 어느 정도 커지면 렘수면도 점차 줄었다.

신생아는 수면 시간의 약 50%가 렘수면이지만 10세 땐 25%로 줄고 50세를 넘기면 대략 15%까지 떨어졌다.

흥미로운 대목은 토끼, 쥐, 돼지 등도 인간의 두 살 반에 해당하기는 발달기에 이르면 거의 같은 비율로 렘수면 양이 준다는 것이다.

두 살 반을 넘기면서 수면의 주목적이 뇌의 유지와 복구로 바뀌는 것도 뇌의 급속한 발달이 종료된 데 따른 변화다.

인간을 포함한 모든 동물은 잠을 자야 생존할 수 있다.

깨어 있는 동안 뇌 신경세포의 유전자와 단백질 등에 손상을 입는데 이런 손상 잔류물이 쌓이면 뇌 질환을 유발한다.

수면은 뇌 조직의 상처 난 부위를 복구하고 손상 잔류물을 제거하는 데도 도움이 된다.

더 정확히 말하면 거의 모든 뇌 조직의 복구가 잠자는 동안 이뤄진다고 연구팀은 강조한다.

포 교수는 "수면은 먹는 것만큼 중요하다"라면서 "우리가 잠을 자도 뇌는 쉬지 않고 중요한 일을 한다"라고 말했다.