![서울 마포대교에 자살 예방을 위한 '한 번만 더' 동상이 설치돼 있다. [연합 자료사진]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20251146/art_17628125160999_08b78c.jpg?iqs=0.6598377381570736)

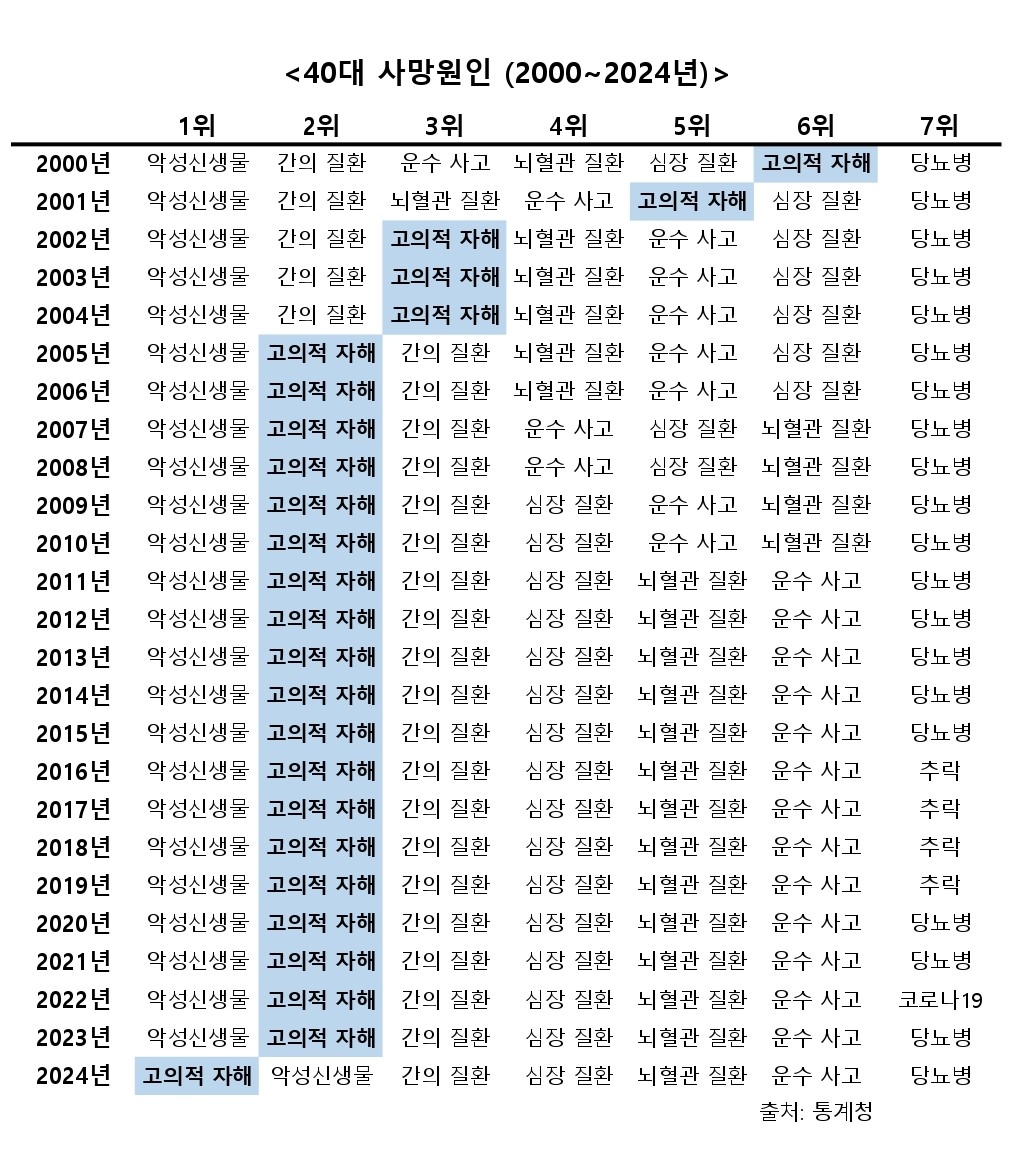

통계청이 지난 9월 발표한 '2024년 사망원인 통계 결과'에 따르면 지난해 10대부터 40대까지 연령대별 사망원인 1위가 고의적 자해(자살)로 나타났다.

특히 1983년 관련 통계 작성 이후로 자살이 암을 제치고 처음으로 40대의 사망원인 1위가 되면서 많은 이들에게 충격을 줬다.

이 통계에서는 50대의 경우에도 자살이 악성신생물(암)에 이어 사망 원인 2위를 차지했다.

이 결과를 두고 질병 사망이 많은 중년층에서 사망 원인 1위가 자살인 것은 전 세계적으로 드물다는 지적도 나왔다.

이에 주요 국가들의 연령별 사망 원인 통계를 살펴보고 한국의 현상이 얼마나 이례적인지, 그 원인은 무엇인지 살펴봤다.

지난해 통계청이 공개한 경제협력개발기구(OECD) 국가별 자살률 자료를 보면 인구 10만명당 자살률은 한국이 24.1명으로 가장 높았다.

리투아니아, 슬로베니아, 일본, 벨기에, 헝가리, 미국, 에스토니아, 핀란드, 라트비아도 OECD 평균인 10.7명을 웃돌며 상위 10개국에 포함됐다.

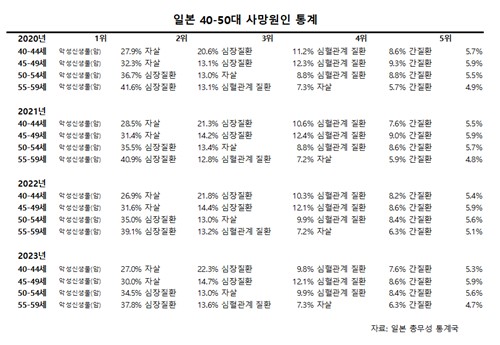

그중에서도 한국과 일본은 2020년부터 2023년까지 40대 사망원인 2위가 자살에 오르는 등 중장년층의 자살 위험이 높은 국가였다.

연령별 사망원인을 공개하는 OECD 회원국 중 자살률이 높은 상위 10개국을 분석한 결과, 한국과 일본 모두 최근 5년 동안 40~50대 사망원인 3위 안에 자살이 포함됐다.

일본 총무성 통계국에 따르면 2023년에는 40대 남성의 사망 원인 1위가 자살에 오르기도 했다.

한국과 일본을 비교하면 한국이 더 중년의 극단적 선택 위기가 큰 것으로 나타났다.

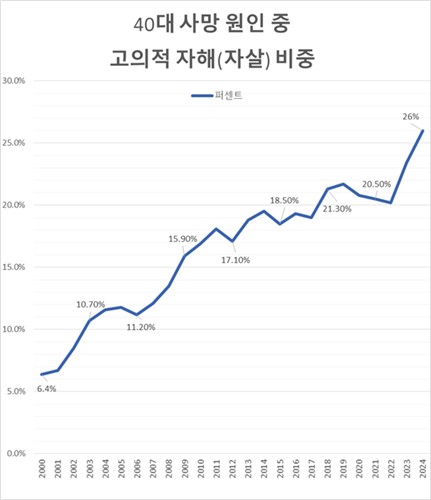

지난해 한국은 전체 40대 사망원인에서 자살이 26%로 가장 큰 비중을 차지했다. 50대에서도 12.2%로 두 번째로 많았다.

반면 일본은 40대 초반(40∼44세)에서는 사망원인 1위인 암(27%)과 2위인 자살(22.3%)로 1, 2위의 비중 차가 크지 않았지만 40대 후반(45∼49세) 이후로는 1위 암(30%), 2위 자살(14%)로 비중 차이가 벌어진다. 한국은 40대 초반이나 후반의 원인을 따로 집계한 통계는 없다.

일본에서는 50대 사망원인에서 자살이 차지하는 비중이 10% 미만이었다.

한국과 일본을 제외한 다른 국가들은 자살이 사망 원인에 포함되더라도 비중이 상대적으로 낮은 편이다.

미국의 경우 질병통제예방센터(CDC)가 공개한 2023년 사망원인에 따르면 34∼44세 사이 자살은 8천533명으로 전체 사망 원인 순위 4위로, 1위인 예기치 못한 사고(3만6천159명)의 4분의 1 수준이었다.

45∼54세에서는 7천653명이 자살로 생을 마감해 1위인 암(3만2천867명)의 4분의 1 수준이었다.

◇ 2000년대 초부터 중년층 자살 위기 심화…"경제 위기·도움 청하기 힘든 사회 분위기 영향"

그렇다면 중년층의 자살 위기는 언제부터 심각해졌을까.

통계청의 사망원인 통계가 집계되기 시작한 1983년 이후 40대 사망 원인을 분석한 결과, 자살이 원인 상위권에 오른 시점은 2000년대 초반이다.

2002년 처음 사망 원인 3위에 오른 뒤 2005년부터는 줄곧 2위를 유지하다 지난해에 1위가 됐다.

이런 현상의 배경에는 우선 경제 위기가 있을 것으로 추정된다.

이요한 고려대학교 의과대학 예방의학교실 교수팀이 2013년부터 2020년까지 국내 자살 사망자 약 10만 명의 원인을 분석한 결과, 22.5%는 경제적·직업적 문제 등 사회경제적 어려움으로 인해 자살에 이른 것으로 나타났다.

도움을 요청하기 어려운 사회 분위기도 영향을 미친 것으로 보는 시각도 있다.

백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수는 "40대까지 자살 위기가 커진 정확한 원인을 단정하기는 어렵지만, 경제적 요인이 큰 비중을 차지한다"며 "우리나라는 경제 규모에 비해 사회적 안전망이 충분히 작동하지 않아, 40~50대가 실직이나 채무 등 경제적 위기에 처했을 때 도움을 구하기 쉽지 않은 분위기"라고 진단했다.

한 번 높아진 자살률이 좀처럼 낮아지지 않으면서 자살 위기가 전 연령으로 확산했다는 분석도 나온다.

한국사회조사연구소가 2017년 발표한 '한국사회 자살 통계에 대한 장기 추세 분석'에 따르면 우리나라는 역사적으로 정치·경제적 불안시기에 극단적 선택이 증가하는 경향을 보였다.

이 분석에 따르면 한국은 1960~1970년대 정치 격변기에 자살률이 크게 상승했고, 국제통화기금(IMF) 구제금융 사태의 영향을 받은 1998년 이후 또다시 자살률이 급증했다. 2008년에는 글로벌 금융위기를 맞으면서 극단적 선택을 하는 사람이 늘었다.

특히 1960~70년대에는 젊은 층, 1990년대 중반 이후에는 중장년층의 자살률이 높아졌다.

그러다 2000년대 들어서는 고령 자살이 심각해지는 등 자살 위기가 모든 연령으로 확대되는 양상이 나타났다.

해당 논문은 "한국의 자살률은 정치적 불안정과 경제 위기에 민감하게 반응하는 특징을 보인다"며 "일본과 비교해도 한국의 자살률은 변화 폭이 크고 경제 상황에 민감하게 변동하는 경향이 나타난다"고 분석했다.

이처럼 사회·경제적 요인에 크게 영향을 받는 만큼 사망자들이 겪었던 경제적 어려움을 면밀하게 파악할 필요성도 제기된다.

백 교수는 "일본의 경우 자살 사망자의 가족, 직업 등 자세한 통계를 분석해서 구체적인 인과관계를 파악한다"며 "반면 우리나라는 자살 원인을 대부분 추정에 의존하는 경향이 있어 국민건강보험공단, 경찰청 등 관련 기관 자료를 기반으로 구체적인 통계가 필요하다"고 말했다.

![서울 마포대교에 생명의 전화와 자살 예방을 위한 높은 울타리가 설치돼 있다. [연합 자료사진] 서울 마포대교에 생명의 전화와 자살 예방을 위한 높은 울타리가 설치돼 있다. [연합뉴스 자료사진]](http://img7.yna.co.kr/photo/yna/YH/2025/02/27/PYH2025022707090001300_P4.jpg)