![끝없이 진동하는 신종 코로나의 스파이크 단백질 이미지<br>

[MIT Markus Buehler & Yiwen Hu 제공 / 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20201148/art_16061345081545_7e7d54.jpg)

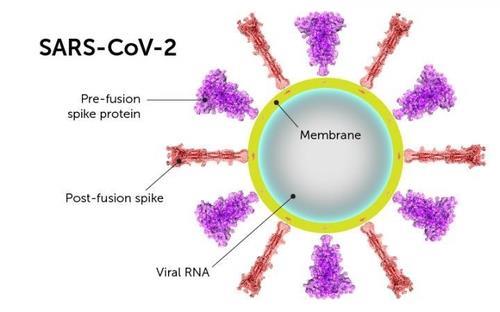

신종 코로나바이러스(SARS-CoV-2)는 자신의 스파이크 단백질로 숙주세포 표면의 ACE2 수용체와 결합해야 세포막을 뚫고 들어간다.

신종 코로나의 스파이크 단백질과 숙주세포의 ACE2 수용체(일종의 효소)는 이렇게 한 쌍의 열쇠와 자물쇠처럼 작동한다.

그런데 신종 코로나의 세포 감염력이 스파이크 단백질의 미세 진동과 변형에 따라 크게 달라진다는 연구 결과가 나왔다.

이격이 있는 자물쇠 구멍에 열쇠를 넣고 조금씩 움직이면 어느 순간 딱 들어맞는 지점이 느껴지듯이, 스파이크 단백질도 미세한 떨림으로 ACE2를 속여 세포 문을 열게 한다는 것이다.

미국 MIT(매사추세츠공대)의 마르쿠스 뷜러 환경 공학 교수 연구팀은 최근 이런 내용의 논문을 저널 '매터(Matter)'에 발표했다.

23일 미국 과학진흥협회(AAAS) 사이트(www.eurekalert.org)에 공개된 논문 개요 등에 따르면 연구팀은 스파이크 단백질의 미세 움직임, 형태 변화, 진동 등을 관찰하기 위해 원자 시뮬레이션 기술을 이용했다.

뷜러 교수팀 랩(실험실)은 생물학적 분자와 분자 행동의 원자 단위 시뮬레이션 기술을 전문적으로 연구한다.

실험 결과 ACE2 수용체는 줄곧 정적인 상태를 유지하는 반면 스파이크 단백질은 계속 진동하면서 조금씩 형태가 달라졌다.

스파이크 모양이 더 자주 변할수록 ACE2의 자물쇠가 열릴 확률도 높아졌다.

뷜러 교수는 "만약 스파이크 단백질의 모양이 전혀 변하지 않는다면 결과는 자물쇠(ACE2)에 맞거나 안 맞거나 둘 중 하나"라면서 "하지만 스파이크가 계속 변형하면 자물쇠에 넣는 순간의 모양이 자물쇠가 열릴지를 결정할 것"이라고 설명했다.

스파이크 단백질의 진동 특성 모델 분석에서 세부적인 작동 기제가 드러났다.

코로나바이러스의 종류별로 감염률과 치명률이 크게 다른 건 스파이크 단백질의 진동 특성과 연관된 결과였다.

스파이크 단백질의 분지 하나가 위쪽으로 흔들리는 변동 폭이, ACE2 수용체와 결합하는 과정에서 중요한 작용을 한다는 것도 밝혀졌다.

이와 함께 서로 다른 두 가지 유형의 진동 간 비율과 연관된 핵심 지표도 찾아냈다.

이런 결과는 향후 다른 코로나바이러스 변종이 나타났을 때 신속히 그 잠재적 위험을 예측하는 분석 도구의 개발 가능성도 보여줬다.

물론 현재 진행 중인 신종 코로나 감염증(코로나19)과 다른 코로나바이러스 감염 질환의 치료제 연구에도 새로운 길이 열릴 거란 평가가 나온다.

예컨대 스파이크 단백질과 결합해 진동 자체를 제한하거나, 불필요한 소음을 제거하는 헤드폰과 비슷하게 반대 진동을 유도하는 약물 개발 등이 가능할 거로 연구팀은 기대한다.

뷜러 교수는 "이번 연구 결과를 토대로 분석할 때 현재 세계적 유행을 주도하는 신종 코로나 변종(G614)의 경우 전염력은 약간 강해질 테지만, 치명률은 다소 떨어질 것 같다"라고 말했다.