![<strong>병원 응급실[연합]</strong>](http://www.hmj2k.com/data/photos/20230626/art_16877300267021_f75a89.jpg)

왜곡된 응급의료 체계를 바로잡는 과정에서 최대 과제는 경증 환자의 대형병원 응급실 과밀화 문제를 해결하는 것입니다.

그러나 그게 쉽지 않습니다. '큰 병원에서 진료를 봐야 한다'는 국민 인식이 강한 데다 실손의료보험이 있어 응급 의료비용 부담이 너무 적다 보니 응급실 문턱마저 낮습니다.

실제 상급종합병원 응급실에서 중증도에 따라 환자를 수용하려고 해도 환자와 보호자들이 받아들이지 못하는 게 현실입니다.

결국 국민 정서 문제여서 많은 교육과 인식 개선, 계몽이 필요합니다.

응급 환자가 치료할 병원을 찾아 구급차를 타고 전전하다가 길에서 숨지는 일이 잇따르는 등 '응급실 뺑뺑이'가 일상이 된 우리 의료 현실에 대해 김성중 중앙응급의료센터장이 내린 진단과 해법이다.

김 센터장의 말처럼 우리나라 대형병원 응급실은 중증 환자뿐 아니라 밀려드는 경증 환자로 북새통을 이루는 것으로 조사됐다.

2001년에 설립된 중앙응급의료센터는 국내 응급의료 체계의 중추 기관으로서, 보건복지부가 국립중앙의료원에 위탁해서 운영하고 있다.

26일 국회 보건복지위원회 정춘숙 의원실이 국립중앙의료원에서 받은 '2016∼2022년 연도별 응급실 내원 환자 현황' 자료를 보면, 해마다 발열 등 경증으로 응급 의료기관을 찾은 환자가 전체 응급실 내원 환자의 절반 이상을 차지했다.

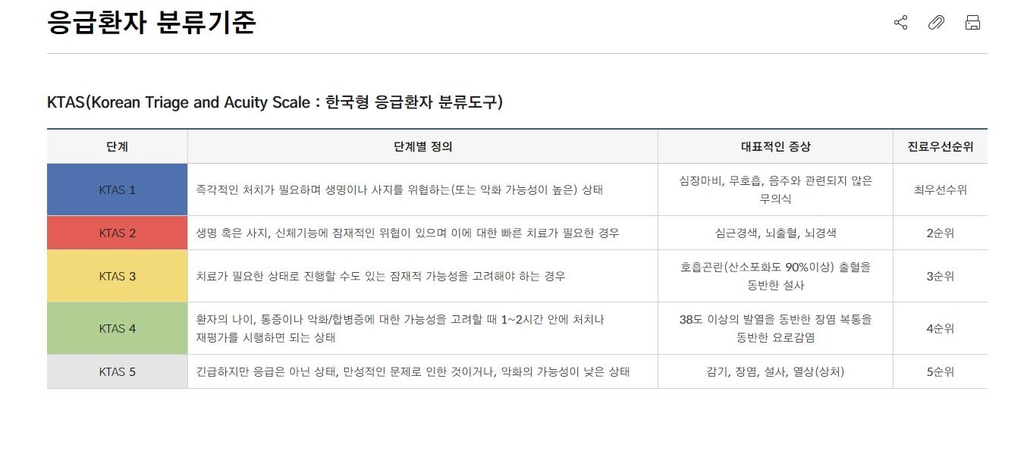

우리나라는 2012년 캐나다 응급환자 분류 도구인 CTAS(Canadian Triage and Acuity Scale)를 국내 상황에 맞게 변형해 개발한 '한국형 응급환자 분류 도구'(KTAS; Korean Triage and Acuity Scale)를 활용해 응급실로 실려 온 환자의 증상 등을 바탕으로 중증도와 긴급도를 분류해 진료의 우선순위를 정한다.

KTAS 분류는 5등급으로 레벨 1∼3등급은 응급이자 중증 환자군으로, 레벨 4∼5등급은 비(非)응급이자 경증 환자군으로 분류된다.

구체적으로 2022년(잠정치) 응급 의료기관을 찾은 전체 환자 수는 769만4천473명이었는데, 이를 등급별로 세분하면 ▲ 1등급 9만2천519명(1.2%) ▲ 2등급 37만3천564명(4.9%) ▲ 3등급 288만6천789명(37.5%) ▲ 4등급 302만566명(39.3%) ▲ 5등급 108만6천603명(14.1%) ▲ 기타 및 미상 23만4천432(3.0%)등이었다.

중증도가 높아 응급이자 중증 환자군으로 판정받은 1∼3등급은 모두 335만2천872명(43.6%)에 그쳤다. 하지만, 중증도가 낮아 비응급이자 경증 환자군에 해당하는 4∼5등급은 총 410만7천169명(53.4%)으로 절반을 훌쩍 넘겼다.

중증도가 가장 낮은 레벨 5등급은 만성적인 문제로 인한 것이거나, 악화의 가능성이 낮은 상태로 감기, 장염, 설사, 열상(상처) 등이 대표적 증상이다.

응급실 진료순서는 당연히 마지막 5순위로 밀려난다. 지난해 단순 감기나 설사 등으로 응급실에 달려온 환자가 108만명을 넘은 셈이다.

이보다 한 단계 높은 레벨 4등급도 환자의 나이, 통증이나 악화 및 합병증의 가능성을 고려할 때 1∼2시간 안에 처치나 재평가를 시행하면 되는 상태로 응급 처치가 필요한 상황은 아니다.

38도 이상의 발열을 동반한 장염, 복통을 동반한 요로감염 등이 대표적 증상이다. 치료순서는 4순위이다.

이렇게 레벨 4∼5등급의 경증으로 응급실을 찾은 환자 비율을 연도별로 살펴보면, 2016년 54.9%, 2017년 55.1%, 2018년 55.4%, 2019년 54.3%, 2020년 52.1%, 2021년 53.0% 등으로 해마다 전체 응급실 방문환자의 절반 이상이었다.

◇ "경증 환자 빼서라도 응급환자에 병상 배정하겠다"

응급실 뺑뺑이 사망 사건이 연이어 발생하자 여당인 국민의힘과 정부는 경증 환자의 응급실 이용을 제한하는 쪽에 무게를 둔 재발 방지 대책을 내놨다.

당정은 지난 5월 31일 오후 국회에서 당정협의회를 열어 '응급의료 긴급대책'을 논의했다.

이 자리에서 당정은 ▲ 수술환자·중환자실 병상 부족 ▲ 경증 환자로 인한 응급실 과밀화 ▲ 구급대와 의료기관 간의 정보 공유체계 미비 등을 중증 환자가 구급차 이송 중에 사망하는 사건이 잇따르는 사태의 근본 원인이라고 진단했다.

이에 따라 ▲ 지역 응급의료상황실 설치 ▲ 경증 환자 이송 제한 ▲ 중증 응급환자 수용 의무화 ▲ 중증 환자에게 경증 환자의 병상 제공 ▲ 응급 수술 시행 때 추가 수당 지원 등을 대책으로 제시했다.

특히 눈에 띄는 것은 경증 환자의 병상을 중증 환자에게 배정하겠다는 부분이었다.

당시 박대출 국민의힘 정책위의장은 "국민의 협조가 필요한 부분이지만, 병상이 없는 경우에는 경증 환자를 빼서라도 (응급환자 병상) 배정을 확보할 수 있도록 의무화하기로 했다"고 강조했다.

나아가 수술 등이 필요한 중증 환자와 경증 환자에 대한 응급진료 시스템을 분리해 이원화하는 방안도 적극적으로 추진하기로 했다.

박 정책위의장은 "권역 응급의료센터에서는 경증 환자의 진료를 제한하고, 119 구급대는 경증 응급환자의 경우 원칙적으로 지역 응급의료기관 이하로만 이송하도록 하기로 했다"고 밝혔다.

그는 아울러 "권역 응급의료센터는 진료 전에 중증도를 분류해서 경증 응급환자는 수용하지 않고 하위의 종별 응급의료기관으로 분산하도록 의무화하는 방안을 검토하기로 했다"고 덧붙였다.